当院が対応する

“耳(みみ)“の病気一覧

耳の病気は、生活の質(QOL)に大きく影響する症状を引き起こすことがあります。耳の痛み、聞こえにくさ、めまいなど、気になる症状が現れたら、早めの受診をおすすめします。

耳の病気は、生活の質(QOL)に大きく影響する症状を引き起こすことがあります。耳の痛み、聞こえにくさ、めまいなど、気になる症状が現れたら、早めの受診をおすすめします。

大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科では、中耳炎、外耳炎、耳垢栓塞、突発性難聴、メニエール病など、様々な耳の病気の診療に対応しています。

外耳炎

外耳炎とは

外耳炎は、耳の入り口から鼓膜までの外耳道に炎症が起きる病気です。毎日耳掃除をする方やアレルギー体質の方、特に若い女性に多く見られます。また、水泳時に耳栓を使用する方にも発症しやすい傾向にあります。

耳の痛みやかゆみ、耳だれが主な症状です。炎症が悪化すると外耳道が腫れ、難聴や耳づまり感も感じるようになります。軽い炎症であれば自然に治ることもありますが、糖尿病などの持病がある方やご高齢の方は合併症を引き起こすこともあり、注意が必要です。

外耳炎の症状

外耳炎になると、耳のかゆみや痛みが生じます。耳を押したり引っ張ったりすると痛みを感じることがあります。また、耳の中から黄色や白色の膿が出ることもあります。外耳道が腫れたり、膿が詰まったりすると、聞こえにくさや耳鳴り、耳の閉塞感といった症状も現れます。

耳のかゆみ

皮膚に炎症が起きると、かゆみを感じるようになります。かゆいからといって、かいてしまうとさらに症状は悪化します。

耳の痛み

耳を押したときや引っ張ったときに痛みを感じることがあります。

耳だれ

耳の中から黄色や白の膿が出てくるケースがあります。

耳の聞こえにくさ

外耳道内が腫れたり、膿などが外耳道に詰まったりした場合には、聞こえにくさを感じるようになります。

耳鳴り

まわりで音が鳴っていないのにもかかわらず、耳の中で音が聞こえる耳鳴りの症状が出る場合もあります。

耳の閉塞感

山登りなど、高い場所に上ったときに感じるような耳が詰まった感じ、耳が塞がれたような感じが生じる場合もあります。

外耳炎の原因や習慣

外耳炎の主な原因は、過度な耳掃除やイヤホンの長時間使用です。外耳道の皮膚は非常に薄く、傷つきやすいため、耳かきや綿棒での過度な耳掃除で傷ができやすくなっています。また、イヤホンの長時間使用や補聴器の使用により、外耳道内が高温多湿になることで細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。

外耳炎の主な原因は、過度な耳掃除やイヤホンの長時間使用です。外耳道の皮膚は非常に薄く、傷つきやすいため、耳かきや綿棒での過度な耳掃除で傷ができやすくなっています。また、イヤホンの長時間使用や補聴器の使用により、外耳道内が高温多湿になることで細菌が繁殖しやすい環境になってしまいます。

頻繁な耳掃除

外耳道の皮膚は、非常に薄く、少しの刺激でも傷つきやすい状態です。耳掃除の際に耳かきや綿棒で外耳道をこすりすぎてしまい、外耳道の皮膚に傷がつき、そこから細菌が入って外耳炎が起きるケースが多くなっています。

長時間のイヤホン使用

イヤホンを長い時間装着している場合も、外耳炎の原因となる可能性があります。イヤホンの装着時に外耳道の内側に傷がつく可能性のほか、イヤホン装着中にイヤホンと密着している皮膚が高温多湿の状態となるため、細菌が繁殖しやすい状態となっているのです。

補聴器の使用

補聴器を使用している方も、外耳道が高温多湿になるために外耳炎を発症するケースがあります。補聴器を清潔に保つよう、補聴器の定期的な清掃をすることが大切です。

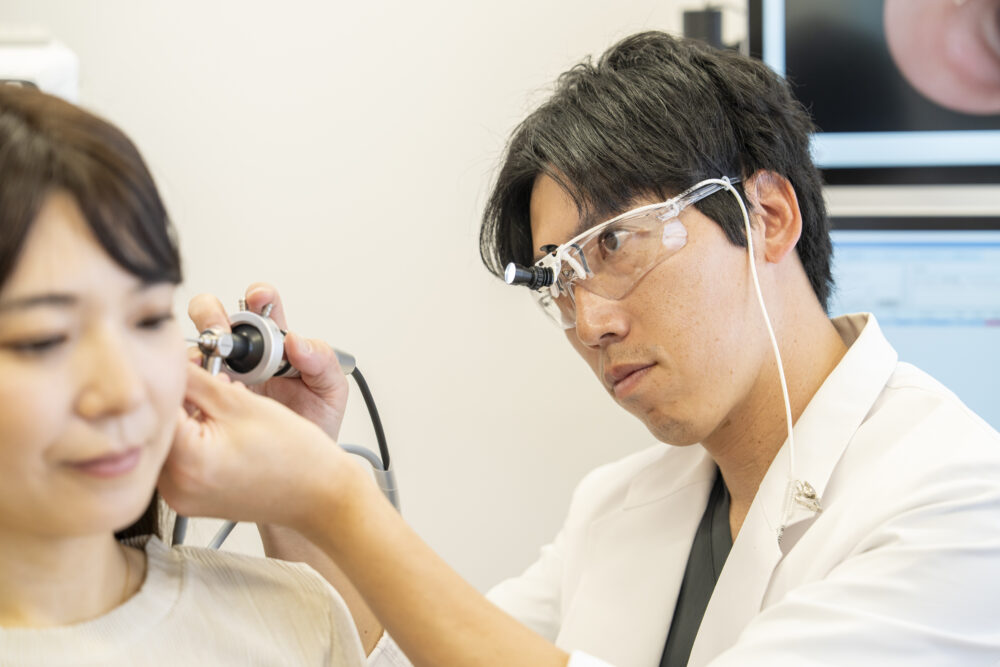

外耳炎の検査

医師による問診の後、耳鏡や内視鏡カメラで外耳道の状態を確認します。外耳炎の場合、皮膚の発赤や腫れ、膿などの分泌物が見られます。必要に応じて細菌培養検査も行い、適切な治療法を選択します。

外耳炎の治療

まず外耳道の清掃と消毒を行い、状態に応じて抗生剤の点耳薬を処方します。炎症が強い場合はステロイド軟膏、かゆみが強い場合は抗アレルギー剤や抗ヒスタミン剤を使用することもあります。治療中は必要以上に耳に触れないことが大切です。

外耳炎の予防・対策

外耳炎の予防には、過度な耳掃除を控えることが重要です。外耳道には自浄作用があるため、毎日の耳掃除は必要ありません。また、イヤホンの使用は適度にし、定期的な清掃を心がけましょう。

耳垢栓塞(じこうせんそく)

耳垢栓塞(じこうせんそく)とは

耳垢により外耳道(耳の入口から鼓膜まで)が閉塞した状態を耳垢栓塞と言います。特に小児と高齢者に多く見られ、小児の場合は外耳道が狭いため耳垢が溜まりやすくなります。

耳垢は通常、自然に排出されますが、耳掃除の際に奥へ押し込んでしまったり、水分を含んで膨張したりすることで、外耳道に詰まってしまうことがあります。この状態になると、聞こえが悪くなったり、耳に圧迫感が生じたり、耳鳴りが起こったりすることがあります。また、耳垢栓塞が原因で外耳炎を引き起こすこともあります。

耳垢栓塞の症状やなりやすい人

耳垢栓塞は特に、耳垢が湿っているタイプの方や、お子様、ご高齢の方に多く見られます。また、補聴器やイヤホンを頻繁に使用される方、耳掃除を頻繁に行う方も耳垢栓塞になりやすい傾向にあります。

耳垢栓塞の原因

本来、耳には自浄作用があり、耳垢を自然に外へ排出する機能が備わっています。しかし、いくつかの要因でこの機能が正常に働かなくなることがあります。子どもの場合は外耳道が狭いため耳垢が溜まりやすく、高齢者は自浄作用が低下する傾向にあります。また、頻繁な耳掃除により耳垢を奥に押し込んでしまったり、補聴器や耳栓の使用で耳垢が溜まりやすくなったりします。

特に湿ったタイプの耳垢は外耳道に詰まりやすく、プールやお風呂で耳に水が入ると膨張して症状が強くなることがあります。そのため、プールの前には耳鼻咽喉科での耳掃除をおすすめします。

耳垢栓塞の検査

耳鏡や顕微鏡を使用して耳の内部を確認します。健康な状態では鼓膜をクリアに確認できますが、耳垢栓塞の場合は耳垢が鼓膜を覆ってしまい、視認が困難になります。

耳垢栓塞の治療

治療の基本は耳垢の除去です。ただし、耳垢が硬くなっている場合は、耳垢水(耳垢を軟らかくする薬)で軟らかくしてから除去を行います。自己処置は耳垢をさらに奥へ押し込んでしまう危険があるため、症状がある場合は耳鼻咽喉科を受診してください。

耳垢栓塞の予防・対策

耳垢栓塞を予防するには、適切な耳のケアが重要です。耳垢が溜まりやすい方は、市販の点耳薬やミネラルオイルを週に一度程度使用して耳垢を柔らかくすると効果的です。入浴時のシャワーで優しく洗い流すのも良い方法です。ただし、鼓膜に穴が開いている場合や、チューブを入れている場合は、耳の洗浄は避けてください。

難聴(突発性難聴)

難聴とは

難聴は、様々な要因により音が聴き取りにくくなる、またはまったく聞こえなくなる状態です。高齢者だけでなく若年層でも起こることがあり、進行すると聴力が完全に戻らなくなるリスクが高まります。

難聴は、様々な要因により音が聴き取りにくくなる、またはまったく聞こえなくなる状態です。高齢者だけでなく若年層でも起こることがあり、進行すると聴力が完全に戻らなくなるリスクが高まります。

特に突発性難聴は、発症から48時間以内の治療開始が聴力回復の鍵となります。ただし、1週間以内であれば改善の可能性が残されています。治療によって聴力が完全に戻らない場合でも、補聴器などの使用で生活の質(QOL)を向上させることができます。

難聴の種類

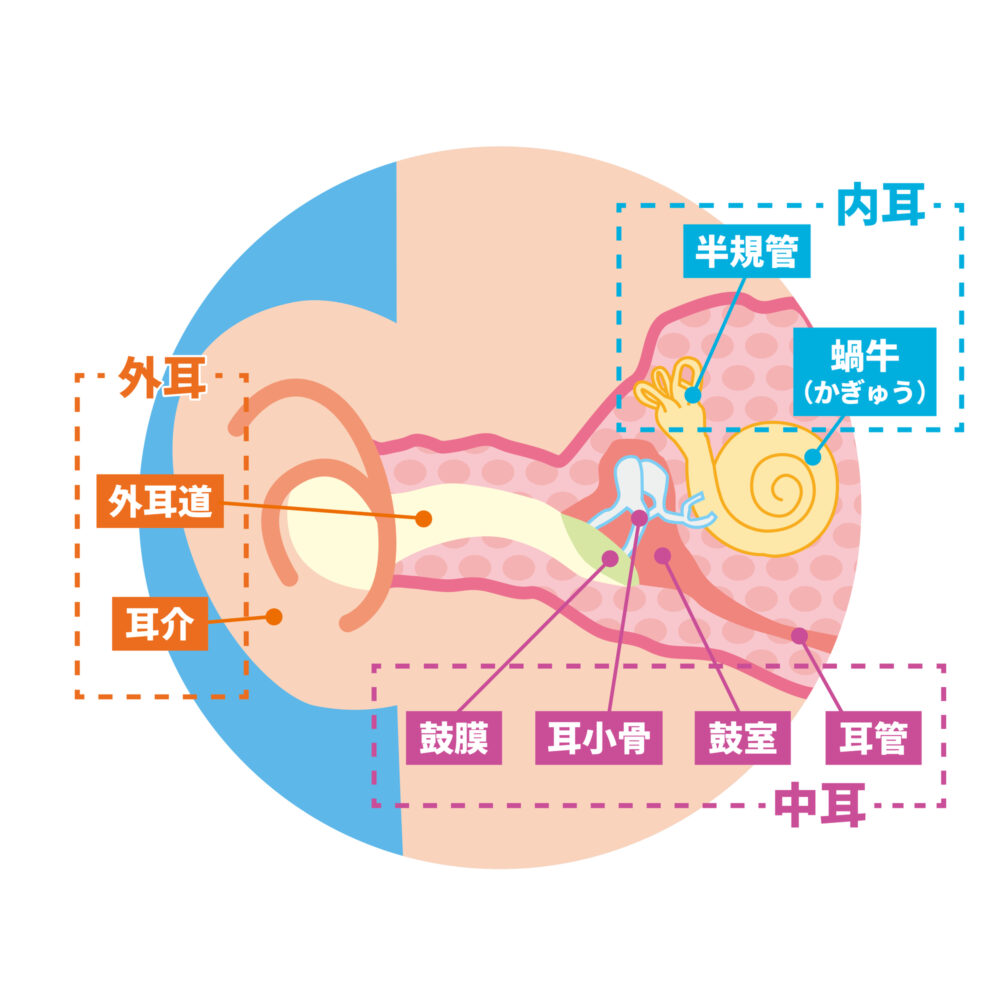

伝音性難聴

外耳から中耳にかけての音を伝える部分に問題が生じる難聴です。中耳炎、外耳炎、鼓膜の穿孔、耳垢の詰まりなどが原因となります。多くの場合、薬物療法や手術により改善が期待できます。

感音性難聴

内耳や聴神経に障害が生じる難聴です。突発性難聴、加齢性難聴、騒音性難聴、先天性の難聴などが含まれます。治療が複雑で、聴力の回復が難しい場合が多くあります。

混合性難聴

伝音性難聴と感音性難聴が同時に存在する状態です。外耳から中耳の領域と、内耳や神経経路の両方に問題があり、症状や治療法は個人差が大きくなります。

突発性難聴の原因

突発性難聴の正確な発生メカニズムは明らかになっていません。内耳の血流障害やウイルス感染が有力な要因として考えられており、生活習慣との関連性も指摘されています。

突発性難聴の前兆や症状

以下のような症状を感じた場合は、早めに受診することが重要です。

- 耳が突然聞こえにくくなる

- 耳が詰まった感じがする(耳閉感)

- 音が二重に聞こえる、響く

- 耳鳴りが続く

- めまいや吐き気がある

- 耳に圧迫感がある

- 音が重なって聞こえる

- 耳の中で音が鳴り続ける

難聴の検査

まず聴力検査を行い、難聴の状態を詳しく確認します。症状に応じて、耳鳴検査やめまい検査(平衡機能検査)も実施します。これらの検査結果を総合的に評価し、適切な治療方針を決定します。

難聴の治療

治療は主にステロイドやビタミン剤、血流改善薬などの内服から開始します。患者様の生活環境を考慮しながら、数日間で薬の効果を確認します。

改善が見られない場合や、症状が重度な場合、めまいを伴う場合、また糖尿病などの基礎疾患がある場合は、入院治療をおすすめすることがあります。入院や点滴治療が必要な場合は、提携病院をご紹介いたします。

メニエール病(めまい)

メニエール病とは

メニエール病は、回転性めまいを主な症状とし、10分から数時間続く発作を繰り返す病気です。めまいに加えて、難聴、耳鳴り、耳閉感などの症状も現れ、発作を繰り返すことで症状が徐々に強くなることがあります。

メニエール病は、回転性めまいを主な症状とし、10分から数時間続く発作を繰り返す病気です。めまいに加えて、難聴、耳鳴り、耳閉感などの症状も現れ、発作を繰り返すことで症状が徐々に強くなることがあります。

めまいが起きると、実際には動いていないのに周囲がぐるぐる回っているように感じます。これは目からの情報と脳へ伝わる情報に違いが生じ、体のバランスが取れなくなるためです。高い場所から下を見た時や乗り物酔いのような一時的なめまいとは異なり、メニエール病のめまいは長く続いたり、繰り返し起こったりするため、早めの受診が重要です。

メニエール病の症状

メニエール病では以下のような症状が現れます。めまいの感じ方は「頭がグラグラする」「目の前がグルグル回る」「体がフワフワする」など人によって異なります。数十分で治まる場合もありますが、数時間続くと吐き気や嘔吐を伴うこともあります。

- 回転性のめまい発作

- 耳の中で音が鳴り続ける

- 音が聞こえにくくなる

- 歩行時のふらつき感

- 耳が詰まったような違和感

- こめかみの痛み

- 全身の不調(吐き気、発汗、動悸など)

メニエール病の原因

メニエール病は、内耳にある三半規管と蝸牛を満たす内リンパ液が過剰になることで発症すると考えられています。三半規管の障害でめまいが、蝸牛の障害で難聴や耳鳴りが起こります。

内リンパ液が過剰になる正確な理由は分かっていませんが、ストレス、几帳面で真面目な性格、過労などが関係していると言われています。

メニエール病のなりやすい人

メニエール病は以前、女性に多いとされていましたが、現在では性別を問わず発症が見られます。寝不足、疲労、ストレスなど、現代社会で増加している要因が発症に関係しているため、以下のような方が特になりやすい傾向にあります。

- 仕事や家事で疲労が蓄積している方

- 中年期(35~55歳)の方

- 慢性的な睡眠不足がある方

- 天候の変化が激しい地域にお住まいの方

- 精神的なプレッシャーを感じやすい方

- 完璧主義の傾向が強い方

- デスクワークが多い方

- 不規則な生活を送っている方

- 持病で内服治療をされている方

メニエール病の検査

診断は主に問診、足踏み検査、眼振検査、聴力検査を組み合わせて行います。

問診では症状の種類、発症時期、頻度などを詳しくおうかがいします。足踏み検査では内耳の状態を、眼振検査では眼球の動きからめまいの状態を確認します。また、難聴の症状がある場合は聴力検査も実施します。

メニエール病の治療

治療は主に薬物療法と生活習慣の改善を組み合わせて行います。症状が軽い場合は、めまい止め、吐き気止め、抗不安薬、ビタミン剤などを内服します。強い吐き気とめまいがある場合は点滴治療を行うこともあります。再発予防には利尿剤を使用することもあります。

生活習慣の改善も重要です。十分な睡眠を取り、栄養バランスの良い食事を心がけ、ストレスを溜めないようにすることが大切です。また、ウォーキングやヨガなどの適度な運動は、血流を改善し、リラックス効果も期待できます。