中耳炎とは?種類について

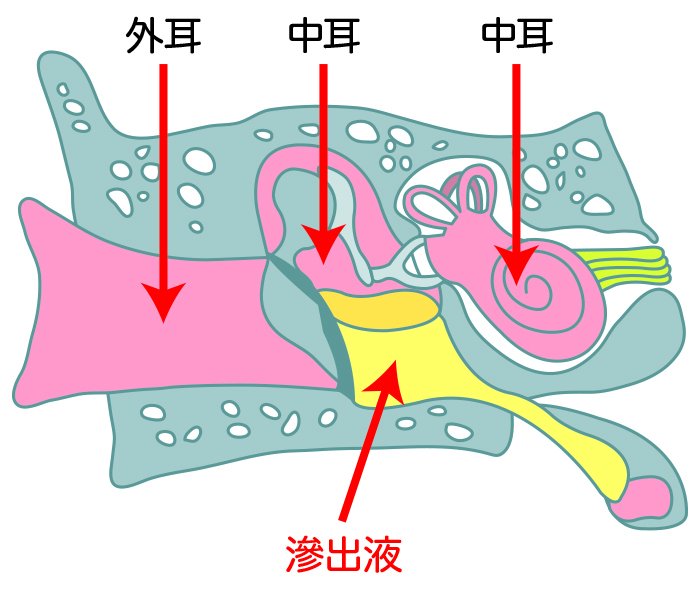

耳は外から、外耳、中耳、内耳の3つの部分に分かれています。中耳炎は、鼓膜の奥にある中耳で起こる炎症の総称です。

小さなお子様によく見られる急性中耳炎は、突然の発熱や耳の痛みを伴う代表的な中耳炎です。その他にも、滲出性中耳炎、慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎など、様々な種類があります。明らかな症状がないまま進行することもあるため、聞こえの悪さや耳だれなど、わずかな変化でも大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へお早めにご相談ください。

急性中耳炎

急性中耳炎とは

急性中耳炎は、細菌やウイルスが原因で起こる中耳の炎症です。多くの場合、風邪などの上気道炎症が先にあり、その後、鼻の奥から耳をつなぐ耳管を通って細菌やウイルスが中耳に到達することで発症します。

急性中耳炎は、細菌やウイルスが原因で起こる中耳の炎症です。多くの場合、風邪などの上気道炎症が先にあり、その後、鼻の奥から耳をつなぐ耳管を通って細菌やウイルスが中耳に到達することで発症します。

一般的に考えられているような、水泳や入浴時に外から水が入ることで急性中耳炎になることは、ほとんどありません。特に小児は、大人に比べて耳管が短く、太く、傾斜が緩いため、細菌が侵入しやすく、繰り返し発症することがあります。また、小さなお子様は症状を上手く伝えられないため、周囲が気づきにくい場合もあります。

急性中耳炎の主な症状

中耳に膿が溜まると、鼓膜が赤く腫れ上がり、時には水疱ができることがあります。炎症が強い場合は発熱を伴い、耳の痛みも現れます。言葉を話せない乳幼児では、夜中の突然の泣き声や機嫌の悪さとして現れることがあります。膿が急速に増えると鼓膜が破れ、耳だれが出ることもあります。

痛みは数時間で治まることが多いですが、それは中耳炎が完治したわけではありません。中耳に膿が残っている場合、聞こえにくさや耳づまり感が続くことがあります。

急性中耳炎の治療

保存的治療

治療の中心は、原因となる細菌に効く抗生剤の内服や点耳薬などの薬物療法です。耳だれがある場合は耳の掃除を行って清潔に保ち、鼻水が多い場合は鼻の治療も同時に行います。

多くの場合、これらの薬物療法で改善しますが、中耳の炎症が長引くこともあります。特に鼻の症状が続いている場合は、滲出性中耳炎に移行する可能性もあります。また近年では、抗生物質が効きにくい細菌が増えており、治りにくい中耳炎や繰り返し起こる中耳炎の原因となっています。

急性中耳炎の予防・対策

鼻吸引・鼻洗浄

予防には鼻の通りを良く保つことが重要です。鼻吸引や鼻洗浄が効果的で、特に小さなお子様など上手に鼻がかめない場合は、市販の鼻吸い器の利用もおすすめです。

風邪の予防

また、急性中耳炎は風邪がきっかけで起こりやすいため、風邪の予防も大切です。栄養バランスの良い食事、適度な運動、十分な睡眠を心がけましょう。風邪をひいてしまった場合は、できるだけ早く受診し、しっかりと治療することが重要です。

滲出性中耳炎

滲出性中耳炎とは

滲出性中耳炎は、中耳の中に液体が溜まった状態を指します。多くの場合、急性中耳炎が完全に治りきらなかったときや、風邪などの上気道炎の後に起こります。急性中耳炎と異なり、本人や周囲が気づかないうちに発症していることもあります。

滲出性中耳炎は、中耳の中に液体が溜まった状態を指します。多くの場合、急性中耳炎が完全に治りきらなかったときや、風邪などの上気道炎の後に起こります。急性中耳炎と異なり、本人や周囲が気づかないうちに発症していることもあります。

原因は主に鼻からの炎症が耳管を通って中耳に波及することですが、小学校高学年頃までは繰り返し起こりやすい傾向にあります。副鼻腔炎(蓄膿症)、アレルギー性鼻炎、アデノイド増殖症なども、発症の要因として指摘されています。これらの症状により、中耳の換気や圧力調整を行う耳管の働きが妨げられるためです。

滲出性中耳炎の主な症状

急性中耳炎で見られるような耳の痛みや発熱はほとんどありませんが、以下のような症状が現れます。

- 耳が聞こえにくい

- 耳が詰まっている感覚

- 耳に水が溜まっているような感覚

特に小さなお子様の場合、呼びかけへの反応が悪くなった、テレビの音量を上げるようになったなど、日常生活での変化にご注意ください。慢性化を防ぐため、このような変化に気づいたらできるだけ早めにご相談ください。

滲出性中耳炎の治療

保存的治療

治療は、原因となっている症状に応じて行います。上気道感染や副鼻腔炎が原因の場合は、抗生物質や粘液を溶かす薬の服用、鼻汁の吸引除去、ネブライザー療法(細かい霧状の薬を吸入する治療)などを行います。

慢性的な症状に対しては、マクロライド系抗生物質を少量、長期間服用する治療が効果的です。この治療法は、炎症を抑え粘膜の機能を改善する効果があり、副作用も少ないとされています。

また、副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎がある場合、無意識に鼻をすすってしまう習慣がつきやすくなります。この習慣は中耳に悪影響を与えるため、抗ヒスタミン剤などで鼻の治療を行いながら、鼻すすりの習慣を改善する必要があります。

滲出性中耳炎の予防・対策

予防で最も重要なのは、膿や滲出液を完全に排出するまで治療を継続することです。通常、通院は1~2週間に1回程度ですが、鼻水が多くなったり、ひどい鼻づまりがあったりする場合は、早めに受診して処置を受けることをおすすめします。

痛みなどの症状が消えても、それは完治を意味しません。本当の治癒の目安は、膿が完全に排出され、聞こえ方が元に戻ることです。治療期間は3ヶ月ほど必要な場合もありますが、完治まで治療を続けることが再発予防につながります。

慢性中耳炎

慢性中耳炎とは

慢性中耳炎は、鼓膜に長期間穴が開いた状態が続く病気です。通常、急性中耳炎などで鼓膜に穴が開いても自然に治癒しますが、適切な治療が行われないと穴が残ったままとなり、慢性中耳炎に移行します。

慢性中耳炎は、鼓膜に長期間穴が開いた状態が続く病気です。通常、急性中耳炎などで鼓膜に穴が開いても自然に治癒しますが、適切な治療が行われないと穴が残ったままとなり、慢性中耳炎に移行します。

慢性中耳炎には「単純性慢性中耳炎」と「真珠腫性中耳炎」の2種類があります。

慢性中耳炎の主な症状

慢性中耳炎では、以下のような症状が特徴的に現れます。症状の程度には個人差がありますが、長期間放置すると徐々に悪化する場合があります。

耳からの分泌物

風邪などがきっかけで、のどや鼻の感染が中耳に広がると、耳から分泌物が出てきます。この症状は特に風邪を引いたときや上気道炎のときに悪化しやすい傾向にあります。

音の聞こえにくさ

慢性中耳炎では、中耳の炎症が繰り返されることで、徐々に聞こえが悪くなっていきます。これは外耳や中耳での音の伝わり方が悪くなる「伝音性難聴」が主な原因ですが、内耳まで障害が及ぶと「感音性難聴」を併発することもあります。

持続する耳鳴り

炎症が内耳にまで影響を及ぼすと、耳鳴りの症状が現れることがあります。また、元々耳鳴りがある方は、症状が強くなる場合もあります。

慢性中耳炎の治療

保存的治療

炎症が細菌感染によるものであれば、局所の処置や点耳薬による治療を行います。ただし、長期間炎症を繰り返している場合は、一般的な抗生物質が効きにくい細菌に感染していることがあるため、細菌検査が必要になることもあります。

真珠腫性中耳炎

真珠腫性中耳炎とは

真珠腫性中耳炎は慢性中耳炎の一種で、鼓膜の一部が袋状にへこんで中耳内に入り込み、そこに皮膚が溜まっていく状態です。この皮膚の塊は真珠のような見た目をしているため「真珠腫」と呼ばれますが、腫瘍(がん)ではありません。

この真珠腫に細菌感染が起こると炎症を引き起こし、周囲の骨を溶かしながら徐々に大きくなっていきます。原因は完全には解明されていませんが、耳管の機能低下や、中耳の換気不全、治りきらない滲出性中耳炎などが関係していると考えられています。

真珠腫性中耳炎の主な症状

初期の段階では、匂いのある耳だれ(時に血が混じることもあります)が主な症状です。進行すると聞こえが悪くなったり、耳の痛みを感じたりするようになります。

さらに進行すると、めまい、味覚障害、顔の筋肉の動きの低下など、様々な神経症状が現れることがあります。最も重症な場合は、脳にまで炎症が及び、髄膜炎や脳膿瘍といった命に関わる合併症を引き起こす可能性があります。

真珠腫性中耳炎の治療

症状が軽度の場合は、溜まった老廃物の除去や洗浄、投薬による治療を行います。しかし、ある程度進行している場合や、薬物治療だけでは炎症を抑えられない場合は、手術(鼓室形成術)が必要になります。手術では真珠腫を取り除き、必要に応じて鼓膜や耳小骨の再建を行います。