- いびき(夫・妻・パートナーのいびき)で

お悩みの方へ - いびきを引き起こす病気・疾患

- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

- 睡眠時無呼吸症候群の症状チェック

- 睡眠時無呼吸症候群の原因と種類

- 睡眠時無呼吸症候群の検査

- 睡眠時無呼吸症候群の治療

いびき(夫・妻・パートナーのいびき)でお悩みの方へ

いびきは自覚しにくい症状のため、多くの場合、同居している方からの指摘で気づきます。「いびきが大きすぎて別室で寝ることになった」「最近家族から指摘された」など、お悩みの方は少なくありません。

いびきは自覚しにくい症状のため、多くの場合、同居している方からの指摘で気づきます。「いびきが大きすぎて別室で寝ることになった」「最近家族から指摘された」など、お悩みの方は少なくありません。

いびきは単なる睡眠中の音の問題ではありません。放置すると重篤な合併症を引き起こし、命に関わる場合もあります。慢性的ないびきでお悩みの方は、大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へお早めにご相談ください。

いびきの種類

時々かくいびき

疲労時や風邪、飲酒時などに一時的に現れる散発性のいびきです。筋肉の一時的な弛緩や扁桃腺の腫れが原因で、病的なものではありません。

習慣化しているいびき

眠るたびに必ずかくタイプのいびきを習慣性いびきと呼びます。呼吸の状態や覚醒の程度により、単純ないびきと睡眠時無呼吸症候群に分類されます。

いびきを引き起こす病気・疾患

睡眠時無呼吸症候群(SAS)

睡眠中に呼吸が何度も停止し、大きないびきを伴う病気です。夜中の頻繁な覚醒や大量の寝汗が特徴的です。また、以下のような日中の症状も現れます。

睡眠中に呼吸が何度も停止し、大きないびきを伴う病気です。夜中の頻繁な覚醒や大量の寝汗が特徴的です。また、以下のような日中の症状も現れます。

- 集中力の低下

- 強い眠気や居眠り

- 全身の疲労感やだるさ

- 起床時の頭痛

日中の過度な眠気は重大事故の原因となり得ます。また、夜間の無呼吸による酸素不足は、心不全、不整脈、高血圧、心筋梗塞、狭心症などの発症リスクを高めます。

脳梗塞

脳の動脈が血栓や動脈硬化により詰まる病気です。のどや舌の筋肉の制御が低下し、いびきが現れやすくなります。

- 意識の混濁

- めまいや視野の異常

- 言語障害や構音障害

- 片側の手足のしびれや麻痺

上記のような症状がある場合は、脳梗塞の可能性があるため、直ちに救急車を呼んでください。

甲状腺機能低下症(橋本病)

甲状腺ホルモンの産生・分泌が低下する病気で、主に橋本病として知られています。甲状腺ホルモンの減少により、気道の筋肉が緩み、舌が腫れやすくなることでいびきの原因となります。

以下のような症状も特徴的です。

- 生理不順、排卵障害

- 甲状腺の腫脹

- 便秘傾向

- 動作の緩慢化

- 認知機能の低下、眠気

- 全身のむくみ

- 寒がり、皮膚の乾燥

- 体重増加

- 脈拍の低下

特に女性は加齢とともに甲状腺ホルモンの分泌が低下しやすいため、注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群

(SAS)とは

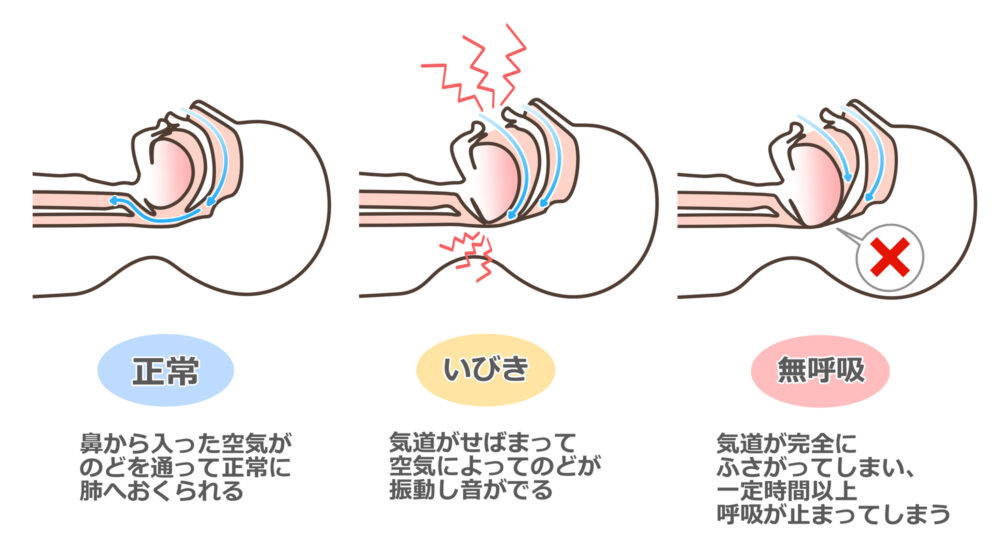

睡眠時無呼吸症候群は、大きないびきとともに睡眠中に呼吸が繰り返し止まる病気です。10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸の著しい低下(低呼吸)が1時間に5回以上起こる状態を指します。

軽症・中等症・重症の基準

睡眠時無呼吸症候群の診断は、10秒以上の無呼吸が一晩(7時間睡眠)で30回以上、または1時間に5回以上認められる場合に確定されます。

重症度は1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI)によって以下のように分類されます。

| 重症度 | 無呼吸・低呼吸の回数(AHI) |

| 軽症 | 5回~15回/1時間 |

|---|---|

| 中等度 | 15回~30回/1時間 |

| 重症 | 30回~/1時間 |

| 最重症 | 40回~/1時間 |

子どもの睡眠時無呼吸症候群に

ついて

睡眠時無呼吸症候群は中高年に多い印象がありますが、お子様にも発症することがあります。子どもの場合、アデノイド肥大、扁桃肥大、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎などが主な原因となります。

放置すると骨格の変形などもきたし成長に関わるので、早めの受診をお勧めします。

睡眠時無呼吸症候群の

症状チェック

下記のような症状がある場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。

睡眠中の主な症状

- 大きないびき

- いびきの途中で呼吸が止まり、その後大きな呼吸で再開

- 頻繁な無呼吸

- 不規則な呼吸や息苦しさ

- 頻繁な中途覚醒

- 寝汗の多さ

起床時の主な症状

- 口腔内の乾燥

- 頭痛

- 熟睡感の欠如

- 起床困難

- 身体の重さ、だるさ

お昼・日中の主な症状

- 強い眠気

- 集中力・注意力の低下

- 慢性的な疲労感

- 持続する倦怠感

- 仕事や作業効率の低下

睡眠時無呼吸症候群の分類

睡眠時無呼吸症候群は、発症の仕組みや原因によって以下のようなタイプに分類されます。

気道閉塞型

喉の筋肉の緊張が低下することで、舌や周囲の軟部組織が気道を塞いでしまうタイプです。肥満、扁桃・アデノイド肥大、小さな下顎などが主な原因となります。また、口呼吸の方や、アルコール・睡眠薬の使用後に舌が後方に沈下しやすくなる傾向にあります。

脳の中枢型

喉は正常でも、ストレスなどが原因で脳の呼吸中枢が正常に機能せず、呼吸のリズムが乱れるタイプです。気道は開いているものの、呼吸を適切にコントロールできずに無呼吸状態となります。

混合型

気道閉塞型と脳の中枢型が混在しているタイプです。3つの分類の中では、気道閉塞型に次いで2番目に多く見られます。気道の閉塞と中枢の異常、その両方に対する治療・対応が必要になります。

睡眠時無呼吸症候群の検査

睡眠時無呼吸症候群の診断には、以下のような検査方法があります。

簡易検査(終夜睡眠ポリグラフィー検査)

ご自宅で実施できる検査です。鼻、胸、腹、指先にセンサーを装着し、以下の項目を測定します。

- 鼻呼吸の状態

- いびきの有無

- 胸と腹の動き

- 血中酸素濃度

- 脈拍数

- 体位の変化

精密検査(ポリソムノグラフィー

検査:PSG検査)

入院して行う最も詳細な検査です。体に各種センサーを取り付けた状態で睡眠をとり、睡眠の深さや分断の頻度、持続時間などを総合的に評価します。こちらの検査が必要な場合は、提携病院をご紹介いたします。

睡眠時無呼吸症候群の治療

睡眠時無呼吸症候群の原因は多様なため、症状や原因に応じて適切な治療法を選択します。肥満が原因の場合は生活習慣の改善が基本となり、場合によっては手術による治療も検討します。

CPAP療法

鼻にマスクとエアチューブを装着して睡眠をとる治療法です。気道に持続的に空気を送り続けることで、気道の閉塞を防ぎます。中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して特に効果的です。

鼻にマスクとエアチューブを装着して睡眠をとる治療法です。気道に持続的に空気を送り続けることで、気道の閉塞を防ぎます。中等度から重度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対して特に効果的です。

マウスピースの着用

就寝時に専用のマウスピースを装着する治療法です。下顎を固定して上気道を確保し、舌が後方に沈み込むのを防ぎます。オーダーメイドで作製し、いびきの治療にも効果があります。

就寝時に専用のマウスピースを装着する治療法です。下顎を固定して上気道を確保し、舌が後方に沈み込むのを防ぎます。オーダーメイドで作製し、いびきの治療にも効果があります。

軽度から中等度の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に適していますが、重度の場合は十分な効果が得られないことがあります。

手術

上気道の狭窄や閉塞がある場合に検討される治療法です。特に、アデノイド肥大や口蓋扁桃肥大による気道閉塞に対して効果的です。

当院では手術を実施していないため、手術が必要な場合は提携病院をご紹介させていただきます。