耳が詰まった感じ・

水が入った感じがする方へ

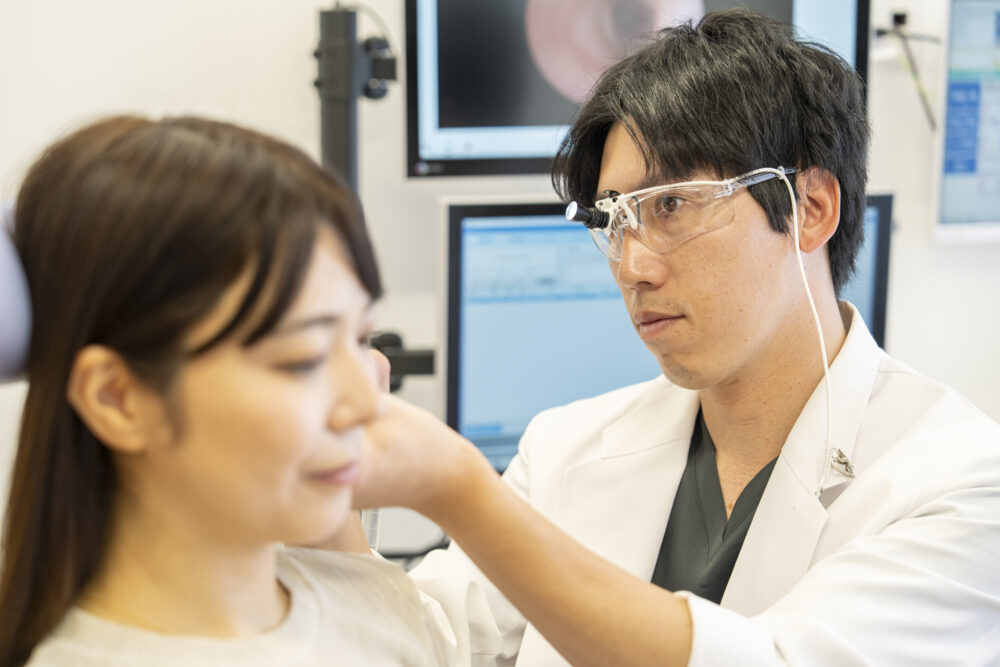

お風呂やプールで水が入った時のような、耳が詰まった感覚は誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。医学的にはこの感覚を「耳閉感」と呼びます。一時的な気圧差によるものもありますが、時に重要な病気のサインとなることもあるため、症状が続く場合は大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へご相談ください。

お風呂やプールで水が入った時のような、耳が詰まった感覚は誰もが経験したことがあるのではないでしょうか。医学的にはこの感覚を「耳閉感」と呼びます。一時的な気圧差によるものもありますが、時に重要な病気のサインとなることもあるため、症状が続く場合は大阪市浪速区にある大阪なんばJUN耳鼻咽喉科へご相談ください。

主な原因

耳閉感の感じ方は人によって様々で、「ふたをされたような感じ」「水が入ったまま」「ボワーンとした感じ」など、表現は多岐にわたります。

この症状は外耳、中耳、内耳のいずれでも起こり得ます。外耳では耳垢や異物、水の残留といった物理的な原因のほか、外耳炎による腫れなどが原因となります。中耳では耳管の問題(狭窄や開放)や滲出性中耳炎が、内耳ではメニエール病や突発性難聴などが原因となることがあります。また、大音量の音による影響や、低音障害型感音性難聴では、耳閉感が主な症状として現れることもあります。

考えられる病気

耳閉感の原因となる病気は、症状が現れる部位によって以下のように分類されます。

外耳に原因がある耳閉感

耳垢栓塞

耳垢が外耳道を塞ぎ、耳詰まりと難聴を引き起こす状態です。自己処置による耳垢除去は外耳炎を引き起こす可能性があるため避けましょう。特に入浴時に耳垢が水分を含むと、突然耳閉感が現れることがあります。当院では保険適用で安全な耳垢除去を行っています。

外耳炎

外耳道には通常、様々な細菌や真菌が存在していますが、そのバランスが崩れると炎症を起こします。過度な耳かき、耳だれ、アレルギーなどが原因となり、痛み、かゆみ、耳だれなどの症状が現れます。治療には消毒や抗菌薬の点耳を行い、症状に応じて抗真菌薬やステロイド薬を使用することもあります。

外耳道異物

長さ2.5~3.5cmほどのS字状の外耳道には、様々なものが入り込む可能性があります。小児では好奇心からおもちゃなどを入れることがあり、大人では綿棒の先端が残ってしまうことが多いです。無理な除去は危険なため、違和感や痛みがある場合は早めに受診してください。

中耳に原因がある耳閉感

滲出性中耳炎

鼻の奥と耳をつなぐ耳管の異常や、鼻の病気により、中耳に液体が溜まる病気です。主に幼児から10歳頃までの子供に多く見られます。強い痛みはなく、耳閉感と軽い難聴が主な症状です。放置すると鼓膜の癒着や真珠腫性中耳炎に進行する可能性があるため、早期発見・治療が重要です。

好酸球性中耳炎

喘息患者様に多く見られる難病で、粘り気の強い液体が中耳に溜まる病気です。耳鳴りや耳閉感を伴う難聴が特徴で、喘息の発作と連動して症状が悪化することがあります。ステロイド薬による治療が基本となりますが、長期の治療が必要です。

内耳に原因がある耳閉感

低音障害型感音難聴

突然の低音難聴と耳鳴り、耳閉感が特徴的な病気です。自分の声が響いて聞こえたり、耳抜きが効かない感覚が現れたりします。20~40代の女性に多く、ストレスや疲労が誘因となることがあります。早期に治療を開始することで、良好な回復が期待できます。

メニエール病

内耳のリンパ液の異常により、めまい発作とともに難聴や耳閉感が現れる病気です。発作時に症状が強くなり、めまいの改善とともに耳の症状も軽減することが多いですが、進行すると難聴が悪化する可能性があります。薬物療法が基本ですが、重症例では手術治療を検討することもあります。検査・診断

耳閉感の診断には、まず聴力検査を行い、難聴の有無とその種類(伝音難聴か感音難聴か)を確認します。また、ティンパノメトリーという検査で鼓膜の動きを調べ、中耳の状態を評価します。これらの検査結果をもとに、適切な治療方針を決定します。

耳閉感の診断には、まず聴力検査を行い、難聴の有無とその種類(伝音難聴か感音難聴か)を確認します。また、ティンパノメトリーという検査で鼓膜の動きを調べ、中耳の状態を評価します。これらの検査結果をもとに、適切な治療方針を決定します。

治療

治療方法は原因となる部位や病気によって異なります。

治療方法は原因となる部位や病気によって異なります。

外耳の場合

- 外耳炎では、原因に応じて抗菌薬や抗真菌薬、抗アレルギー薬を使用

- 異物の場合は、顕微鏡下での安全な除去を実施

中耳の場合

- 中耳炎の種類に応じた治療を実施

- 必要に応じて鼻の治療も並行して行う

内耳の場合

- 内リンパ液の状態改善を目的とした治療

- ビタミン剤や利尿剤の投与

- 生活習慣の改善指導

よくある質問

耳が詰まった感じの原因は何ですか?

耳垢や鼻の感染症、アレルギー反応など、様々な要因が考えられます。中耳炎や耳管機能障害なども原因となることがあり、正確な診断が重要です。

症状がどのくらい続く場合、受診すべきですか?

数日経っても改善しない場合は、早めの受診をおすすめします。症状が進行する可能性もあるため、適切な診断と治療が必要です。

自宅でのケア方法はありますか?

過度な耳掃除は避け、うがいや加湿など、鼻や喉の状態を整えることが有効です。ただし、原因不明の場合は医師に相談してください。

症状を放置するとどうなりますか?

原因によっては聴力障害や感染症のリスクが高まる可能性があります。早期発見・早期治療が重要です。

突然の耳閉感が生じたのですが?

風邪やアレルギー、気圧変化で突然症状が出ることがありますが、頻繁に繰り返したり長引いたりする場合は、早めにご相談ください。

聞こえにくい/

膜が張った感じがする方へ

人の話し声や音が聞こえにくい、または話していることは聞こえても内容が理解しづらい状態を難聴と言います。難聴には、大きく分けて2つのタイプがあります。

人の話し声や音が聞こえにくい、または話していることは聞こえても内容が理解しづらい状態を難聴と言います。難聴には、大きく分けて2つのタイプがあります。

1つは外耳や中耳に原因がある「伝音難聴」で、もう1つは内耳や聴神経に問題がある「感音難聴」です。これらが組み合わさった「混合性難聴」もあります。最も多い原因は中耳炎で、次いで内耳の問題によるものです。

主な原因

耳垢や異物による閉塞

耳垢が過度に溜まったり、水や異物が入ったりすることで外耳道が塞がれ、音が伝わりにくくなります。自己処置は危険なため、耳鼻咽喉科での処置をおすすめします。

大音量による聴覚障害

ヘッドフォンでの大音量視聴や爆発音などにより、内耳の感覚細胞が損傷を受けることがあります。早期治療が重要で、予防として適切な音量管理が必要です。

外傷による鼓膜損傷

ボールの衝突や耳かきの事故など、外からの衝撃で鼓膜が破れることがあります。小さな損傷は自然治癒する可能性もありますが、痛みを伴う場合は医師の診察が必要です。

気圧変化の影響

飛行機の離着陸やエレベーター、ダイビングなどでの急激な気圧変化により、耳閉感や聞こえにくさが生じることがあります。通常は耳抜きで改善しますが、症状が続く場合は受診が必要です。

加齢による機能低下

内耳の感覚細胞や聴神経が加齢により徐々に機能低下することがあります。50歳頃から始まることが多いですが、個人差が大きく、補聴器での対応が主な治療法となります。

ストレスや疲労

精神的・身体的なストレス、睡眠不足などにより、自律神経の乱れから難聴が起こることがあります。めまいや耳鳴りを伴うことも多く、生活習慣の改善が重要です。

薬剤の影響

特定の抗生物質や抗がん剤など、一部の薬剤で聴覚への副作用が報告されています。使用中止により改善することもありますが、医師との相談が必要です。

その他の疾患

突発性難聴やメニエール病などの内耳疾患、中耳炎や外耳炎などの炎症性疾患、また全身疾患(高血圧、糖尿病など)でも難聴が起こることがあります。

考えられる病気(難聴)

難聴の原因となる病気は様々で、それぞれ特徴的な症状と治療法があります。

加齢性難聴(老人性難聴)

内耳の感覚細胞が加齢により徐々に減少・機能低下する病気です。高音から聞こえにくくなり始め、次第に会話の聞き取りにも影響が出てきます。両耳に症状が現れ、耳鳴りを伴うことも。現状では失われた聴力を回復させることは難しく、補聴器による対応が中心となります。

突発性難聴

突然、片方の耳が聞こえにくくなる病気です。40~60歳代に多く、めまいや耳鳴りを伴うことがあります。原因は明確ではありませんが、内耳の感覚細胞の障害が考えられています。ステロイド治療が中心となり、早期発見・早期治療が重要です。

急性及び慢性化膿性中耳炎

風邪などがきっかけで中耳に感染が起き、炎症を引き起こす病気です。痛みや発熱とともに難聴が現れ、進行すると耳だれが出ることもあります。早期の適切な治療が重要で、慢性化を防ぐためには継続的な治療が必要です。

滲出性中耳炎

(しんしゅつせいちゅうじえん)

耳管やアデノイド、副鼻腔の炎症により、中耳に液体が溜まる病気です。10歳以下の子供に多く見られます。痛みはほとんどなく、軽度の難聴や耳閉感が主な症状です。薬物療法や通気療法などで治療を行い、必要に応じて滲出液の除去を行います。

真珠腫性中耳炎

(しんじゅしゅせいちゅうじえん)

鼓膜の一部が中耳側に入り込み、そこに耳垢などが溜まって真珠のような塊を形成する病気です。悪臭を伴う耳だれが特徴的で、進行すると重度の難聴や顔面神経麻痺を引き起こす可能性があります。手術による治療が必要となることが多いです。

耳管狭窄(きょうさく)症

鼻と耳をつなぐ耳管が狭くなり、気圧調整が上手くできなくなる病気です。耳閉感や耳鳴り、難聴などの症状が現れます。副鼻腔炎や風邪がきっかけとなることが多く、原因となる疾患の治療と並行して、ネブライザー療法や耳管通気法などを行います。

耳硬化(じこうか)症

中耳から内耳への音の伝達を担うアブミ骨の動きが硬化して、音が伝わりにくくなる病気です。手術により聴力の改善が期待できます。

メニエール病

内耳のリンパ液が異常に増加することで、回転性のめまいとともに、片側の耳鳴りや難聴を引き起こす病気です。薬物治療が基本ですが、改善が見られない場合は手術を検討することもあります。

聴神経腫瘍

脳と耳をつなぐ聴神経の部分に発生する良性の腫瘍です。初期は軽い耳鳴りから始まり、腫瘍の成長に伴って難聴や顔面神経麻痺が進行します。手術で治療可能ですが、経過観察となることもあります。

外リンパ瘻(ろう)

内耳と中耳を隔てる膜が破れ、内耳液が漏れ出す状態です。事故や急激な気圧変化が主な原因で、耳閉感や耳鳴り、難聴を引き起こします。安静による自然治癒が期待できますが、改善しない場合は手術を検討します。

耳性帯状疱疹

(ラムゼイ・ハント症候群)

帯状疱疹ウイルスが顔面神経や聴神経付近で再活性化する病気です。耳痛や発疹に加え、めまい、耳鳴り、難聴、顔面神経麻痺などの症状が現れます。抗ウイルス薬による治療や対症療法を行います。

よくある質問

耳が聞こえにくい原因は多岐にわたりますか?

はい、耳垢の詰まりから加齢性の変化まで、様々な原因があります。早期発見・早期治療が重要なため、症状が続く場合は耳鼻咽喉科への相談をおすすめします。

突然の聴力低下は緊急性がありますか?

はい、特に急激な聴力低下は緊急性が高い場合があります。早期治療で回復の可能性が高まるため、速やかな受診が重要です。

自己判断での治療は危険ですか?

はい、原因が特定できていない状態での自己治療は症状を悪化させる可能性があります。必ず医師の診察を受けてください。

耳掃除は効果がありますか?

耳垢が原因の場合は専門医による適切な処置が有効です。ただし、自己流の耳掃除は危険なので避けてください。

受診の判断の目安はありますか?

聞こえにくさが続く、耳鳴りやめまいを伴う、痛みがあるなどの症状がある場合は、早めの受診をおすすめします。